2012.06.21 09:10

>

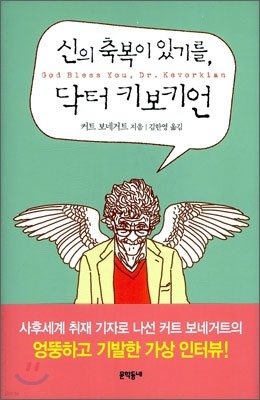

>019. 신의 축복이 있기를 닥터 키보키언

작년에 사 놓고 지금에야 읽어낸 커트 보네거트의 에세이집. <나라 없는 사람들>을 참 즐거이 읽어 큰 기대를 하며 보았으나, 그에는 미치지 못했습니다. 잠 오는 밤, 손에 잡히는 대로 집어 휘적휘적 읽어서 더 그랬으려나.

책은 Dr. 키보키언(당연히 잭 키보키언이겠죠.)이 놓아주는 주사를 맞고 반 죽은 상태가 된 커트 보네거트가, 천국에서 유명인 혹은 보통사람들과 행한 사후인터뷰를 모아놓은 형식입니다. 얇은 책임에도 개별 글 길이가 짧아서 인터뷰이가 참 많이 등장해요. 저에게 이 책이 그냥 그랬던 것은, 글이 WNYC 라디오방송국 기자 K.V.의 취재기 형태로 쓰여 있는데, 짧은 글들 계속 취재기 형식으로 이어지니까 (안녕하세요 오늘의 임사체험은~ 이상 취재를 마칩니다, 무한 반복) 좀 심드렁해지더라고요. 안 그래도 짧은 글에 앞 뒤 잡설까지 끼어들다니. 그래요. 불만의 핵심은 사실 이겁니다. 글 길이가 짧아요! 세익스피어, 아이작아시모프, 아인슈타인, 히틀러 등 '커트 보네거트가 저 사람들 만나면 무슨 이야기를 나눌까?' 두근두근 기대감이 절로 생기는 유명인들을 불러놓고는, 한 두 가지 짧은 질문을 하고는 금방 끝입니다. 허탈해요. 그래도 작가들과 만나면 결과가 좋았어요. 특히 세익스피어는 자기 작품 속 구절들로 질문에 대답했는데, 그 구절들이 참 좋아서 '우와. 조만간 빨리 세익스피어 작품들 꼭 읽어봐야겠다.'하는 생각이 들었지요.

그리고 유명인보다 오히려 저는 잘 모르는 미국 사회 저명인사나, 아예 평범한 사람을 인터뷰한 글이 더 재미있었습니다. 우선 초 유명인사가 아니다보니 그 사람의 일대기에 대한 짧은 소개글이 등장하는데 그 부분을 읽으며 '오, 이런 사람도 있네?' 알아가는 정보 습득의 즐거움이 좀 있습니다. 그리고 그런 사람들을 인터뷰 대상으로 삼을 때는 커트보네거트의 강한 정치적 의도가 개입되어 있는데, 그런 작가의 노골적인 목소리를 들으며 '이 할아버지 성향이 이렇구나.' 늦깎이 팬 입장에서 작가의 사상을 알아가는 즐거움이 꽤 컸고요. 예를 들어 자기 애완견을 물어뜯으려는 핏불테리어와 싸우다 물려 사망한 70세 건설노동자를 인터뷰하며, 애완견을 지키려다 죽은 소감을 물으니 '베트남전쟁에서 개죽음을 당하는 것보다는 확실히 낫지 않겠냐'고 대답을 한다든가.

전반적으로, 만일 어제 이 책을 사서 읽었더라면, '돈 아깝다' 싶었을 책입니다. 저는 좋아하는 작가의 작품은 무조건 싹 사모으는 취미도 없으니. (걸작 한두 개와 수작 두어 개 읽는 걸로 만족하는 타입.) 그럼 이 책을 읽어서 좋았던 점? 아주 얇은 책이라 금방 읽어내서, 읽어낸 책 권수 하나 더 쌓았다는 성취감, 1년 전 사 놓은 책을 지금이라도 읽었다는 안도감, 그리고 커트 보네거트의 개인 사상을 인터뷰이 선정부터 인터뷰 내용까지 사례별로 보면서 빠르게 감을 잡아 나갈 수 있었다는데서 오는, 팬심 가득 뿌듯함.

020. 울분

작년에 <에브리맨>을 읽고 반해 추가로 사 놓았던 필립 로스의 짧은 소설. 역시 일년 묵혔다 읽었습니다. 필립 로스는 인간 삶의 괴로움, 허망함, 위험, 기타 사람들이 애써 보려 하지 않는 세상의 모습을, 참 냉정하고 칼같이 정련된 이야기로 독자들 눈앞에 들이미는데 참 탁월하시더군요. 그래서 반해버렸어요. 저같은 순수문학치에게도 대가의 작품은 통하는 듯합니다. <에브리맨>읽으면서 '이래서 순수 문학을 읽는거구나.'싶었거든요. <울분>도 역시 좋았습니다.

주인공은 한국전쟁이 터지던 해 막 19세가 되어 대학교에 들어간 마커스라는 남자애에요. 소설 첫 문장. "1950년 6월 25일 소련과 중국 공산주의자들의 지원으로 무장한 북한의 정예 사단들이 38도 선을 넘어 남한으로 들어가면서 한국전쟁의 고통이 시작되었고, 나는 그로부터 두 달 반 정도 뒤에 뉴어크 시내에 있는 작은 대학 로버트 트리트에 입학했다." 그 후 이야기는 마커스 아버지가 걱정하며 내뱉은 "인생이란 그런 거야. 발을 아주 조금만 잘못 디뎌도 영원한 비극의 낭떠러지로 떨어지는 거!."에 맞게 돌아갑니다. "그래. 이러기만 했더라면 또 저러기만 했다면, 모두 함께 모여 오랫동안 살고, 모든 일이 잘 풀렸을 텐데." 알고 싶지 않은 진실임에도, 소설을 읽고 있는 와중에는 거부감 없이 쑥쑥 읽힙니다. 다 읽고 나면 '그래. 그게 인생이지. 무서운 일이야.' 착찹해지면서도, 읽어서 정말 좋았다는 여운이 오래도록 남습니다.

소재 면에서 좋았던 부분들. 한국인으로서, 한국전쟁에 끌려갈지도 모른다는 공포감을 안고 대학생활을 버텨내는 주인공을 보니 '그래, 한반도에 와서 죽은 새파랗게 어린 외국 남자애들 참 많았겠지.' 만감이 교차하더이다. 동포 간의 골육상쟁, 한민족의 비극 쪽으로만 한국전쟁을 보는데 익숙했어서, 평소에는 생각하지 못했던 부분이었어요. 또 마커스 아버지가 유태인 정륙점인 코셔 정륙점을 하셔서, 정륙점 운영이며 순결하게 동물을 죽이는 일 등에 대한 묘사가 자세히 나오는데, 주인공이 어릴 적 아버지 어머니 모두 튼튼하고 가정이 안정되어 있던 황금 시절에 대한 부분과 맞물려 전개된 이 정륙점 이야기가, 전 참 좋았어요. 후에 마커스가 여자친구한테 이야기 해 주기도 하는데, 그녀도 흥미진진하게 듣지요. 그럴 가치가 있는 이야기에요. 더구나 책 전반에 계속 한국 전쟁 징집 공포가 깔린 상태에서 피 흐르는 정육점이 성실한 일상사의 느낌으로 다뤄지니, 참 묘해요. 그리고 마커스는 유태인이면서도 열혈 무신론자라, 채플 수업을 강요하는 대학 당국의 정책에 항의하며 학과장 앞에서 버트런드 러셀의 '왜 나는 기독교인이 아닌가'를 거의 줄줄 읊다시피 하는 장면이 나오거든요. 덕분에 러셀의 그 책을 읽어보지 않았던 저는 '오오 이 책이 이런 내용인가?'싶어 흥미진진했어요. 조만간 읽어봐야겠어요.

필립 로스 소설은, 짧은 소설 두 개만 달랑 읽어봤지만, 참 간결하면서도 단단하면서도 아주 냉정합니다. 사용하는 소재들을 다루는 솜씨만 봐도, 정말 작가가 완벽하게 파악하고 있는 것들을 제대로 휘두르는 느낌? 그렇게 만들어 낸 이야기는 정말 군더더기 없이 매끈하고, 그럼에도 푹 빠져들 게 되고요. 읽고 나서 이분의 장편 소설을 읽어보고 싶다는 생각이 들었습니다. 그래 봤자 한국에 번역 된 책 중 안 읽은건 <휴먼 스테인>뿐이라. 이걸 읽어 말아 고민 중. 원서로 읽으면 읽어낼 수 있을까.

참, <울분>과 <에브리맨> 둘 다 정영목씨 번역인데, 번역도 좋았어요.

2012.06.21 10:27

2012.06.21 12:55

2012.06.21 13:07

2012.06.21 18:19

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 공지 | 제 트위터 부계입니다. [3] | DJUNA | 2023.04.01 | 25230 |

| 공지 | [공지] 게시판 관리 원칙. | 엔시블 | 2019.12.31 | 43790 |

| 공지 | [공지] 게시판 규칙, FAQ, 기타등등 | DJUNA | 2013.01.31 | 352285 |

올해 읽은 외국소설중에 줄리언 반스의 <예감은 틀리지 않는다>와 거의 비슷한 충격, 그 이상의 무엇을 받기도 했습니다.

필립 로스라는 작가를 늦게 알게 되서 제 자신한테 미안한 감정이 들 정도였습니다.